NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた

多種多様な研修を取り扱っております。

目次

企業が中途採用を積極的に行うようになり、組織の多様性は確実に広がっています。その一方で、「せっかく優秀な経験者を採用したのに、力を発揮できずに辞めてしまう」という声をよく耳にします。この背景には、単なるオンボーディングの問題だけでなく、「主流派・非主流派とランク(見えにくい力の格差)」という構造的な要素が存在します。

主流派・非主流派とは何か

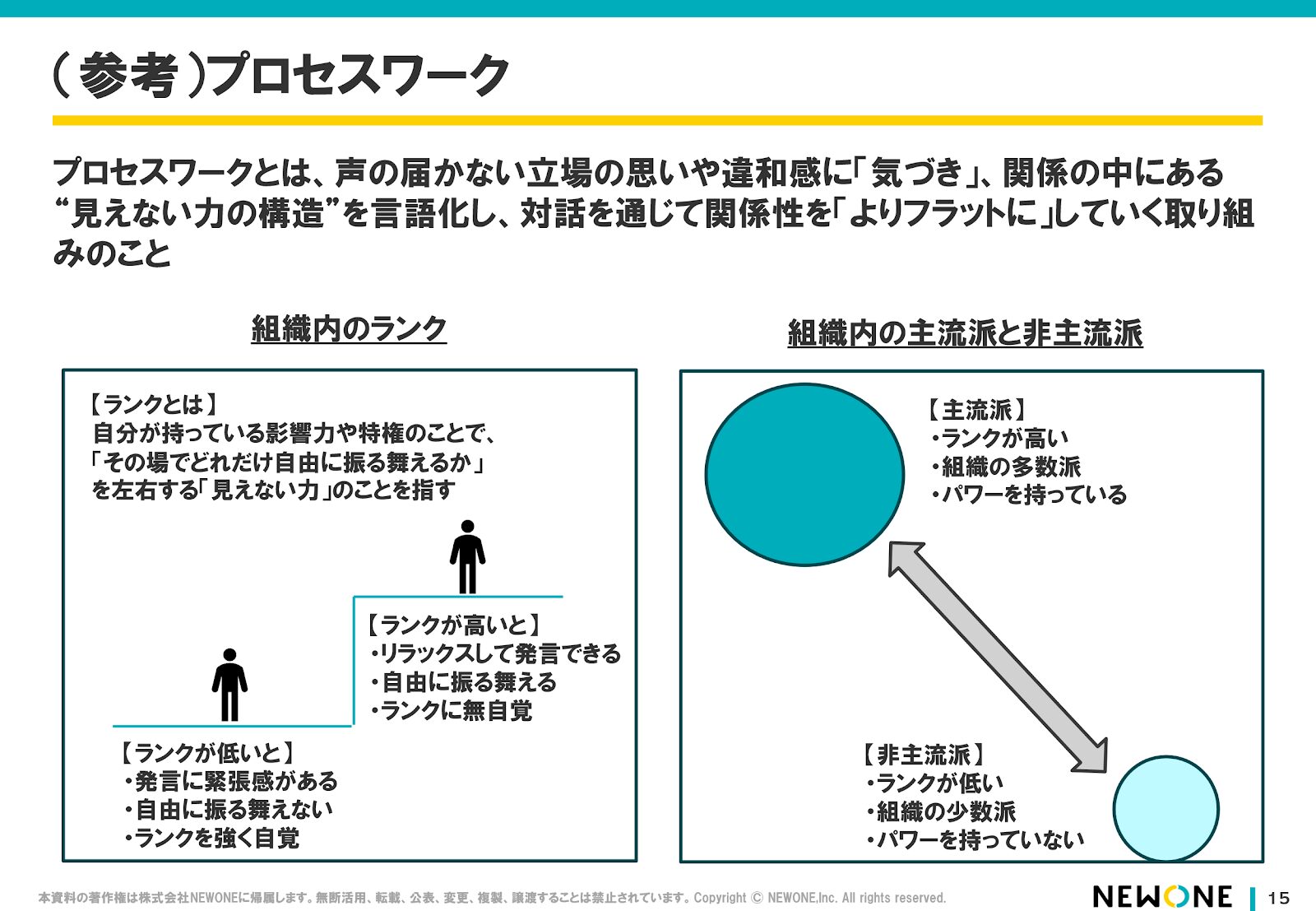

プロセスワークでは、組織における「多数派・既存文化の担い手」を主流派、そして「少数派・異質な価値観を持ち込む人」を非主流派と呼びます。基本的には、新卒から在籍している社員や在籍歴の長い社員が主流派、中途入社者や在籍歴の短い社員が非主流派です。さらに、この関係にはランクと呼ばれる見えにくい力の差が作用します。役職や情報量だけでなく、「自分が安心して発言できるかどうか」といった心理的な優位性もランクに含まれます。

問題は、主流派は自分たちのランクを自覚しにくいことです。「中途もきちんと受け入れている」と思っていても、実際には“受け入れているつもり”に過ぎないケースが多々あります。一方で、非主流派である中途入社者は「本当はこうしてほしい」と思っても、「波風を立てても仕方ない」と考えて口を閉ざしてしまいます。この沈黙が、活躍の機会を奪い、早期離職や不完全燃焼につながるのです。

適応を促す領域と、経験を活かしてもらう領域

新卒・既存社員と中途・新規社員が「主流派」と「非主流派」の関係になりやすい点は、多くの組織に当てはまります。ただし、そのような状況が生じたときに取るべきアプローチは、事業や組織によって異なります。重要なのは、事業・組織戦略と、それに紐づく中途入社者に求められる役割の違いにあるのです。

たとえば、生産ラインや既存事業の営業職のように、一定の標準化が進んでおり、成果に直結する行動パターンが明確化されている領域では、中途入社者にアンラーニングを促し、既存の型に適合してもらう方が合理的です。この場合、中途入社者は「既存プロセスを支える安定稼働の担い手」として採用されており、早期の適応こそが成果につながります。

一方で、新規部門・新規事業の立ち上げなど、既存のやり方だけでは対応できず、まだ成果を出す方法が確立していない領域では事情が異なります。そこでは、中途入社者が持つ知見や、前のめりに高速でPDCAを回そうとする意志・熱量を活かすことが不可欠です。つまり、過去経験をアンラーニングさせることよりも、むしろ、積極的に持ち込んでもらうことこそが組織の進化につながるのです。

NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした

人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。

採用段階からの意図設計が不可欠

こうした違いを踏まえると、重要なのは採用段階から「何を期待して中途を迎えるのか」を明確にし、採用後のオンボーディングにも活かしていくことです。

・既存領域で安定稼働を重視する場合は、「早期に過去の行動様式をアンラーニングし、確立された成果につながる思考・行動様式に切り替えられること」

・新規領域における専門性が求められる場合は、「持ち込んだ知見を活かして現状を変革していくこと」

こうした採用意図をあらかじめ定義し、候補者にも率直に伝えておくことで、入社後の齟齬を大幅に減らすことができ、スムーズなオンボーディングにつながります。

既存領域/新規領域における主流派に求められる姿勢の違い

既存領域と新規領域では、主流派に求められる姿勢が異なります。

既存領域の場合

中途入社者に早期適応を求めるのであれば、主流派自身が「何を型として絶対に守ってほしいのか」「どういった点なら要求を受け入れられるのか」を明確に示す必要があります。これらを曖昧にしたまま、中途入社者に寄り添う意図で「過去の経験も活かしつつ、自分らしさも出してほしい」などと伝えると、中途入社者は、逆に迷いを抱いてしまい、成果につながりにくくなります。線引きを共有することで、安心して適応し、早期に成果を出すことができます。

新規領域の場合

知見や専門性を活かしてもらうには、主流派が「自分たちは主流派である」という認知を持ち、既存のやり方に固執しない柔軟さを示すことが不可欠です。既存領域で中途にアンラーニングを求めるのと同じように、新規領域では主流派自身が「これまで正しいと信じていた前提」を手放し、新しいやり方を学習する姿勢を持つことが重要です。

まとめ

このように、領域によって求められる対応は異なりますが、共通して重要なのは「受け入れ側が主流派である自覚を持ち、その自覚を踏まえて非主流派と対話すること」です。受け入れ側が「中途入社者は声を挙げにくい立場にある」という前提に立つことができれば、より本音の対話が生まれやすくなり、結果として早期オンボーディングに結びつきます。

稲里 拓都" width="104" height="104">

稲里 拓都" width="104" height="104">