NEWONEでは、あらゆる企業のご希望やお悩みにあわせた

多種多様な研修を取り扱っております。

「新入社員にもっと主体的に動いてほしい」

「自分で考えて行動してほしい」

「何を考えているのかわからない」

こうした声を耳にすることは少なくありません。

おそらく、こうした思いの多くは新入社員に向けられたものだと思います。

私自身も社会人1年目として働く中で、上司や先輩の姿を見ながら「どう動くのが正解なのか」を探る日々を送っています。

そんな立場だからこそ、新入社員がどんな気持ちで日々を過ごしているのか、

そして、どのような関わり方をされると動きやすくなるのかについて考えてみたいと思います。

「主体的に動かない」という現象の2つの側面

「主体的に動いてくれない」という状況には、大きく分けて2つの背景があると考えています。

- 動く必要がないと思っている(動かないと自分で決めている)

- 動きたいと思っているけれど、“動けない”

新入社員を思い浮かべたとき、どちらが多いでしょうか?

多くの新入社員は、実は、②「動きたいと思っているけれど、”動けない”」に当てはまるのではないかと思います。

入社直後の新入社員は、まだ今の状況で何がよしとされるのかわからない、どの範囲まで自分で判断してよいのかがつかめず、迷惑をかけたくないといった気持ちを抱えがちです。結果として、行動に移したい気持ちはあっても、どう動けばよいかがわからず“動けない”状態になってしまうのです。

では、こうした新入社員が“動ける”ようになるためには、どんな関わりが必要なのでしょうか。

「動きたいと思っているけれど、“動けない”」に対するアプローチ

そもそも主体的に動ける人と主体的に動けない人の差は何でしょうか?

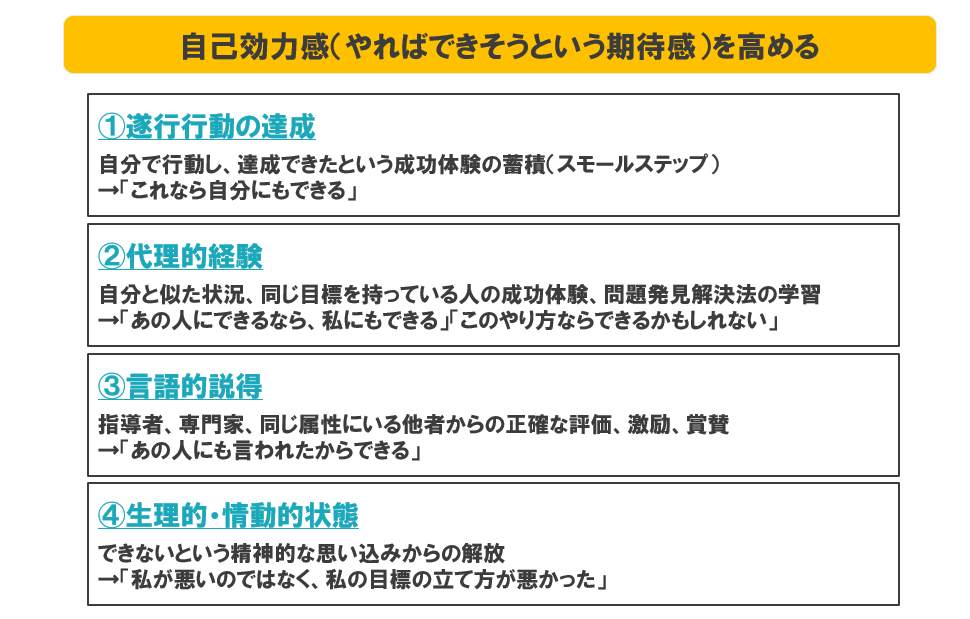

最も大きな違いは「自己効力感」です。自己効力感とは「自分ならできそう」「きっとうまくいく」と思える認知状態のことです。

この自己効力感を高めることが、主体的な行動へとつながっていきます。

自己効力感を高める方法は主に4つあると言われています。

このうち①と②は本人の行動による部分が大きいですが、

③と④は上司や組織の関わり方によって育まれる部分も多いです。

実際に私自身も、周囲を巻き込むことに難しさを感じ、自分一人では仕事を進められない状況に陥ったことが何度かありました。

そんなとき、先輩から「こういう時はどう対応すればよかったと思う?」と問いかけてもらい、自分なりに考えを整理していく中で、「周囲を巻き込みながら進められれば良かったのか」と、できそうだと感じられる解決の糸口を見つけ、自己効力感につながった経験があります。

自己効力感を高めるには、本人の努力と同じくらい、上司や周囲の関わり方が重要です。

「どうすればできるようになるか」を一緒に考え、できたことを丁寧に言葉で認める。

その積み重ねが、「自分にもできる」という感覚を生み、次の行動を後押しにつながります。

“動けない”状態にばかり目を向けるのではなく、“動けるようになるプロセス”を一緒につくっていくことこそが、新入社員の主体性を引き出す鍵になると考えます。

NEWONEでは、エンゲージメント向上をはじめとした

人・組織の課題解決のヒントとなるセミナーを開催しています。

まとめ

新入社員が「動けるようになる」ためには、まずは彼らが安心して一歩踏み出せる環境をつくることも大切になります。そのうえで、少しずつ自己効力感を高めていくことが、主体的な行動への第一歩になるのではないでしょうか。

瀬口 航生" width="104" height="104">

瀬口 航生" width="104" height="104">