2025年新卒入社者を対象とした、「退職代行」についてアンケート調査を実施し、その分析結果を調査レポートとして発表しました。

調査概要

調査期間:2025年3月14日(金) ~ 2025年3月16日(日)

対象:2025年新卒入社者 206名(男性:103名 / 女性:103名)

調査方法:調査会社モニターを用いたインターネット調査

調査内容:退職代行についてアンケート調査

サマリー

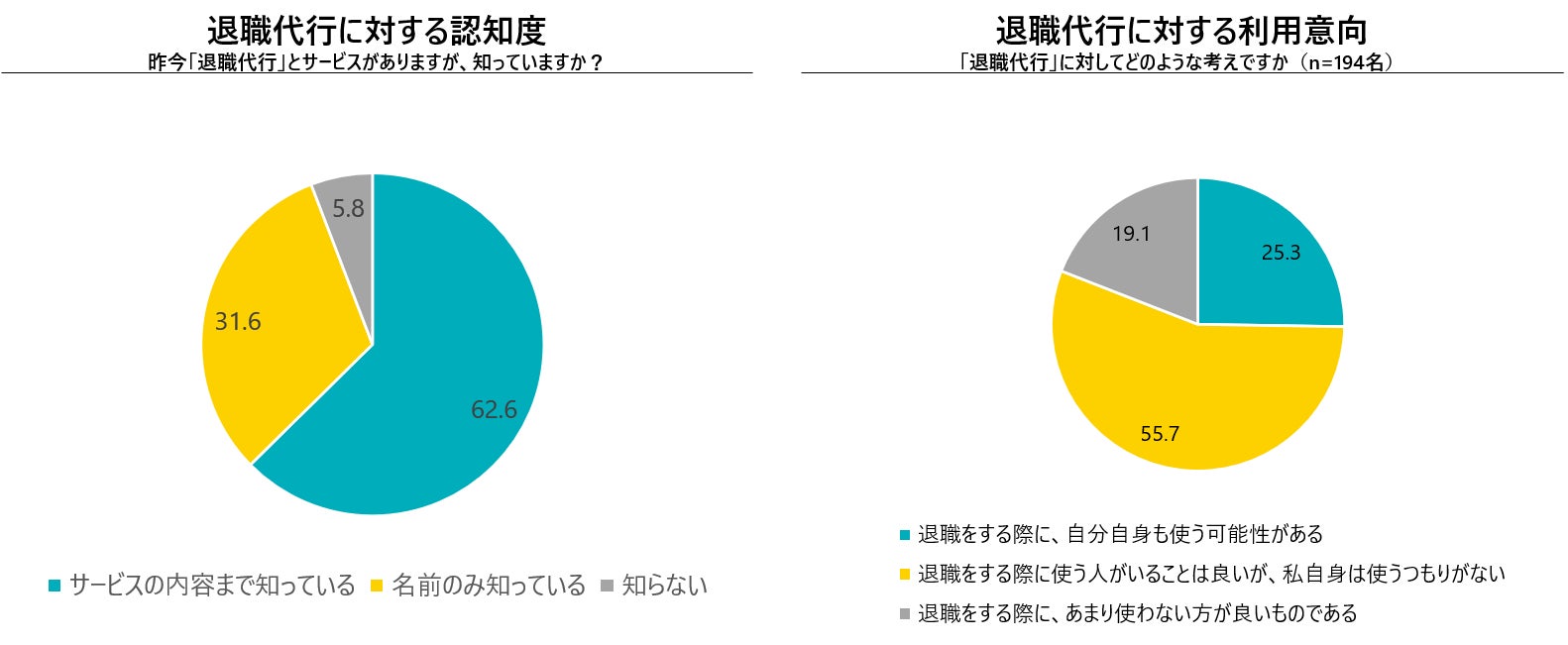

本調査では、2025年新卒入社者の94.2%が退職代行を認知しており、4人に1人(25.3%)が利用を検討する可能性があると回答しました。また、81%が退職代行の利用に否定的ではないという結果が出ており、新卒採用市場において退職代行が身近な選択肢になりつつあることが明らかになりました。

特に、退職代行の利用意向が高い層には以下の特徴が見られました。

- 2024年4月~6月に内定を承諾した回答者

- 販売・サービス系職種を志望

- 企業規模200名以上の就職先を選択

- 「利便性」を重視する価値観を持つ

- 「他社への迷いがある」「自社を他人に勧めたいと思えない」など、選考後の納得感が低い

こうした結果から、新卒の内定承諾時期や選考後の感情が、退職代行の利用意向に大きく関与していることがわかりました。

調査背景

かつて日本では、終身雇用が当たり前とされ、「会社に入ったら定年まで働く」という価値観が広く浸透していました。しかし、近年ではその前提が大きく変わり、新卒社員の早期離職が珍しくない時代になっています。そんな中、退職時の新たな選択肢として「退職代行サービス」が台頭し、多くの若手社会人に認知されるようになりました。

では、新卒社員は退職代行をどのように捉え、実際にどのような人が利用を検討するのでしょうか。今回の調査では、退職代行を「誰がどんな状況で使うと考えているのか」に着目し、採用プロセスや内定後のフォローが退職代行の利用意向にどのように影響するのかを分析し、提供することを目的としました。

調査結果

1.退職代行への見解

退職代行に対する認知度は94.2%と、ほぼすべての25新卒入社者が知っている。利用意向としては、4人に1人は自身が使う可能性があると捉えていて、また81%が退職代行を使うことに否定的ではない実態である。

2.利用意向者の特徴 ~性別・企業規模~

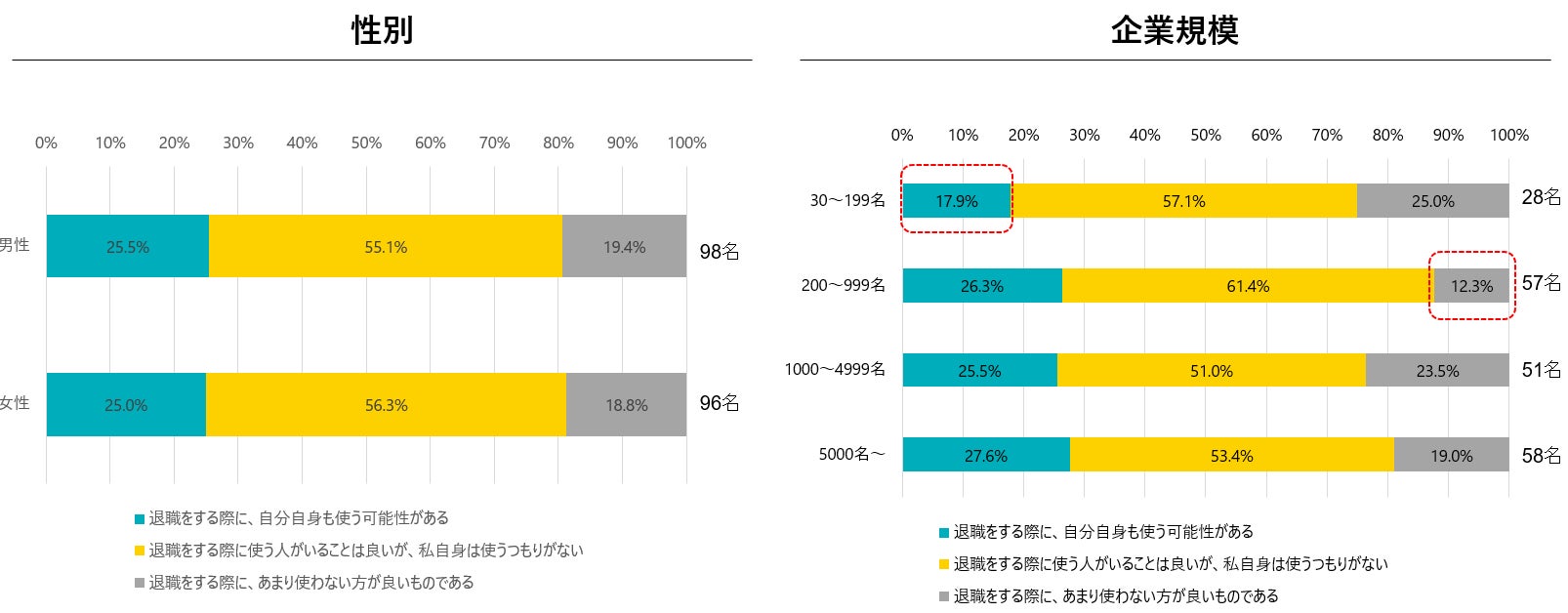

退職代行の利用意向に男女の差はほとんど見られない。

就職先の企業規模で見ると、199名以下は利用可能性が低く、200~999名規模が”使わない方が良い”が一番少ない。

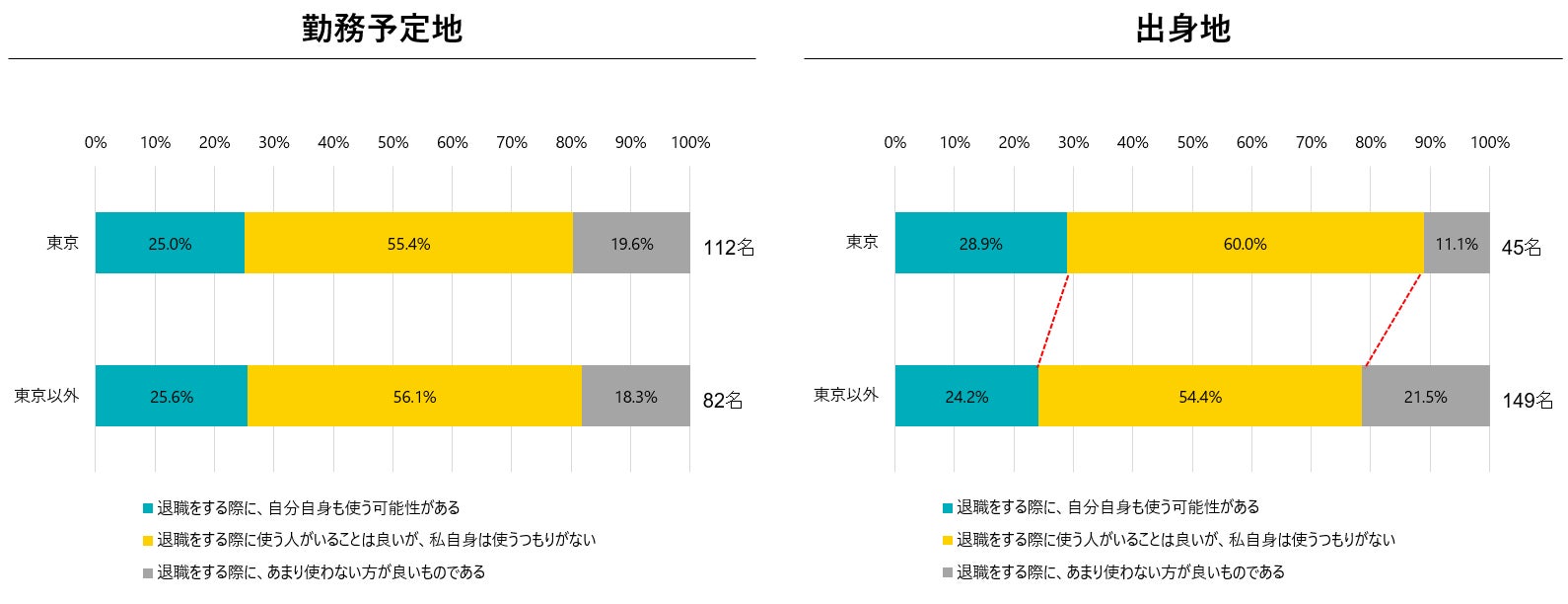

3.利用意向者の特徴 ~勤務予定地・出身地~

勤務予定地で見ると、東京とそれ以外で大きな差はみられない。一方で、出身地で見ると、東京都出身はそれ以外のエリアと比べて、利用可能性が4.7ポイント高く、利用すること自体良いととらえている人が10.4ポイント高い。

4.利用意向者の特徴 ~内定受諾時期・職種~

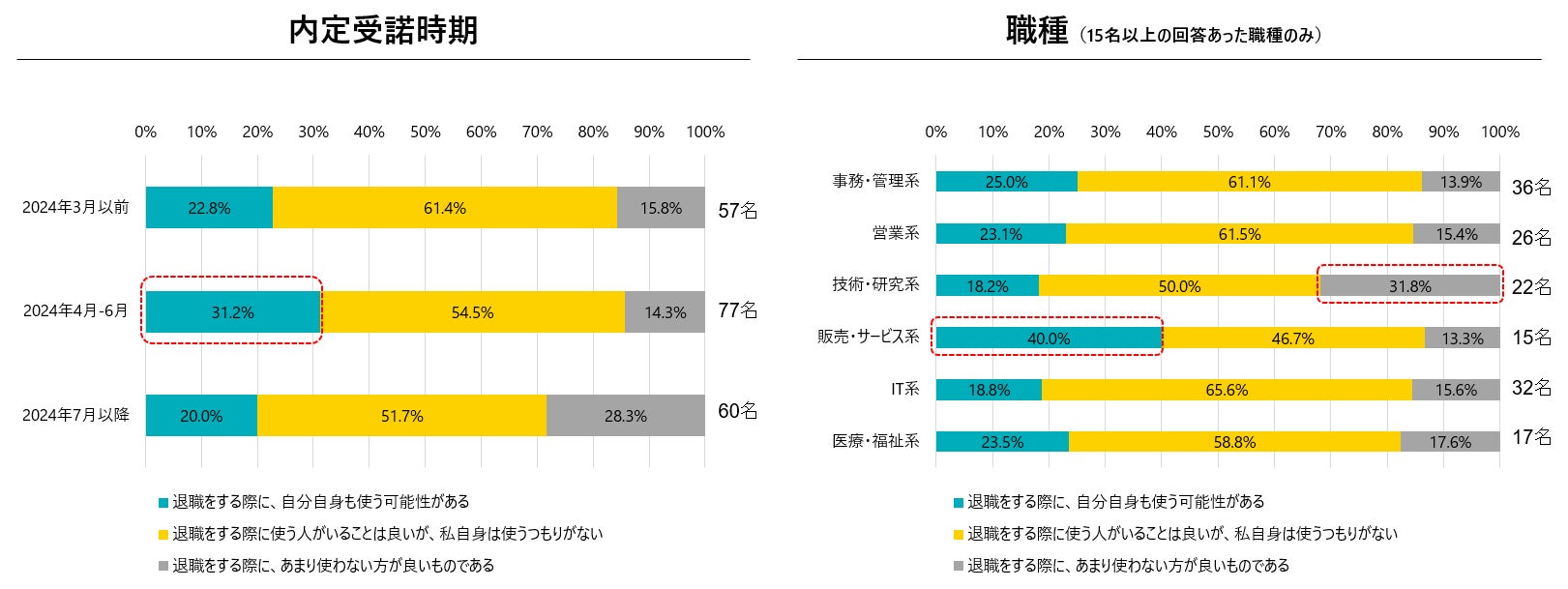

内定受諾時期別で見ると、2024年4月-6月に受諾している人が、利用可能性は31.2%と最も高い。職種で見ると、販売・サービス系が利用可能性が40.0%と最も高く、技術・研究系は31.8%が利用を否定的に捉えている。

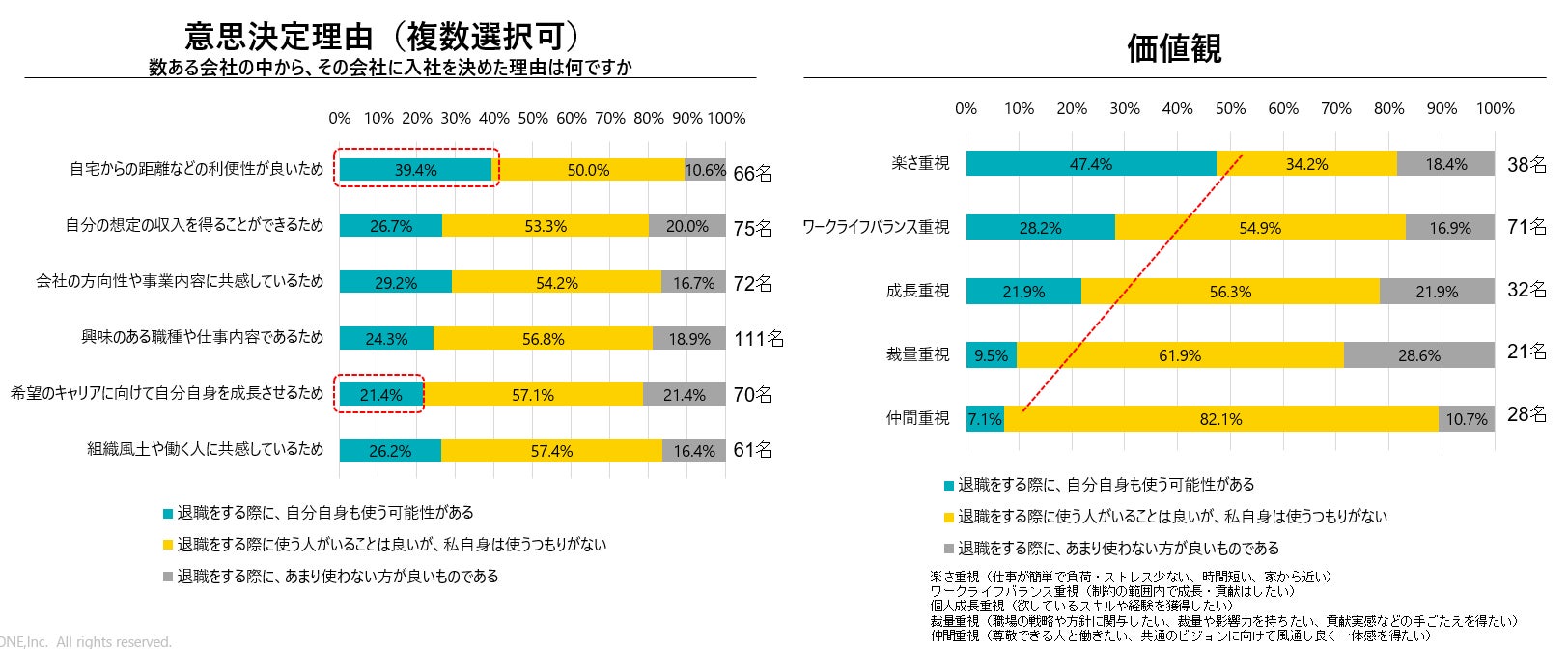

5.利用意向者の特徴 ~意思決定理由・価値観~

内定受諾の意思決定理由別にみると、距離などの利便性が理由の場合39.4%と利用可能性が高く、希望のキャリアの場合は21.4%と利用可能性が低い。本人の働く価値観別にみると、楽さ重視が47.4%と高く、仲間重視が7.1%と低く、本人の価値観が大きく影響しているのがわかる。

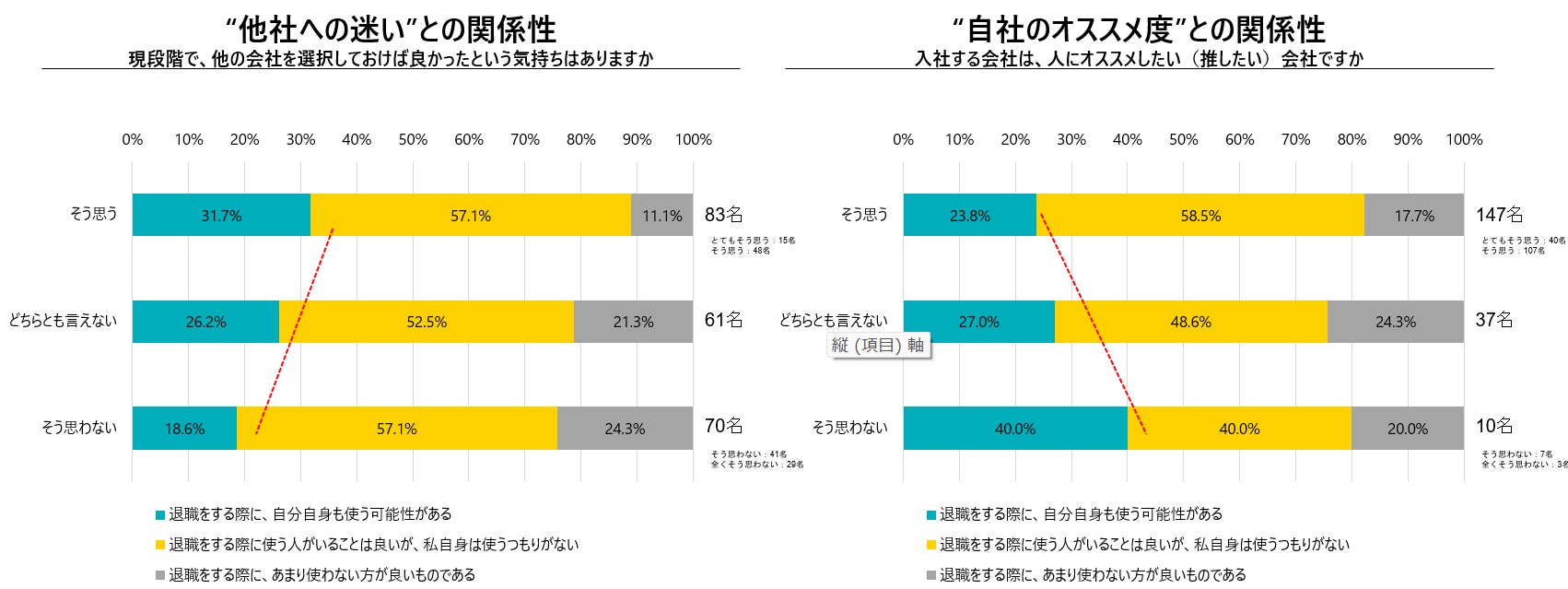

6.“採用選考後の気持ち”からみた利用意向度

現段階で”他社への迷い”がない方が、利用可能性は下がる傾向にある。また、”自社のオススメ度”が高まるほど、利用可能性は下がる。採用アプローチによる選考後の感情が利用意向度に影響を与えている。

まとめ

本調査レポートは、退職代行の認知度や利用意向に関する新卒入社者の実態を明らかにしたものです。調査結果からは、早期内定受諾者や特定の職種・企業規模において、退職代行の利用意向が高いことが示されました。また、内定後のフォローが組織へのエンゲージメントに影響し、企業の採用活動において「魅力の伝え方」や「納得感を高める」重要性が明らかになりました。

採用活動で、エンゲージメント向上や組織活性化に課題を感じている方がいらっしゃいましたら、本調査レポートをご活用いただければ幸いです。

プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000038467.html

取材・執筆のご依頼は、下記よりお問合せください。

https://new-one.co.jp/contact-pr/